Em março, Petrópolis foi agraciada com o título de Capital Estadual da Tecnologia. A concessão se deve, dentre outros motivos, à presença na cidade do supercomputador Santos Dumont, no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC); do novo Laboratório de Computação Quântica da Faeterj; e de um ecossistema tecnológico com pouco mais de 400 empresas de tecnologia e inovação. Em fevereiro, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, visitou o LNCC e afirmou que “a atualização do Santos Dumont é o primeiro passo para tornar Petrópolis a Capital Nacional da Inteligência Artificial”, devido à possibilidade de ser instalado um novo supercomputador de IA em Petrópolis.

A Capital Estadual da Tecnologia, no entanto, tem uma pouco conhecida “tradição” quando o assunto são as inovações: desde meados do século XIX, a cidade foi o cenário para algumas experiências pioneiras e desenvolvimento de novas tecnologias. Algumas delas mudaram o mundo e tiveram (ou ainda têm) impacto fundamental na economia, nas relações sociais e nas formas de pensar e agir. As expectativas de tornar a cidade uma capital nacional da IA de certa forma ecoam experiências vividas em Petrópolis ao longo de sua história.

O ‘telegrapho’ e a ‘rapidez de um raio

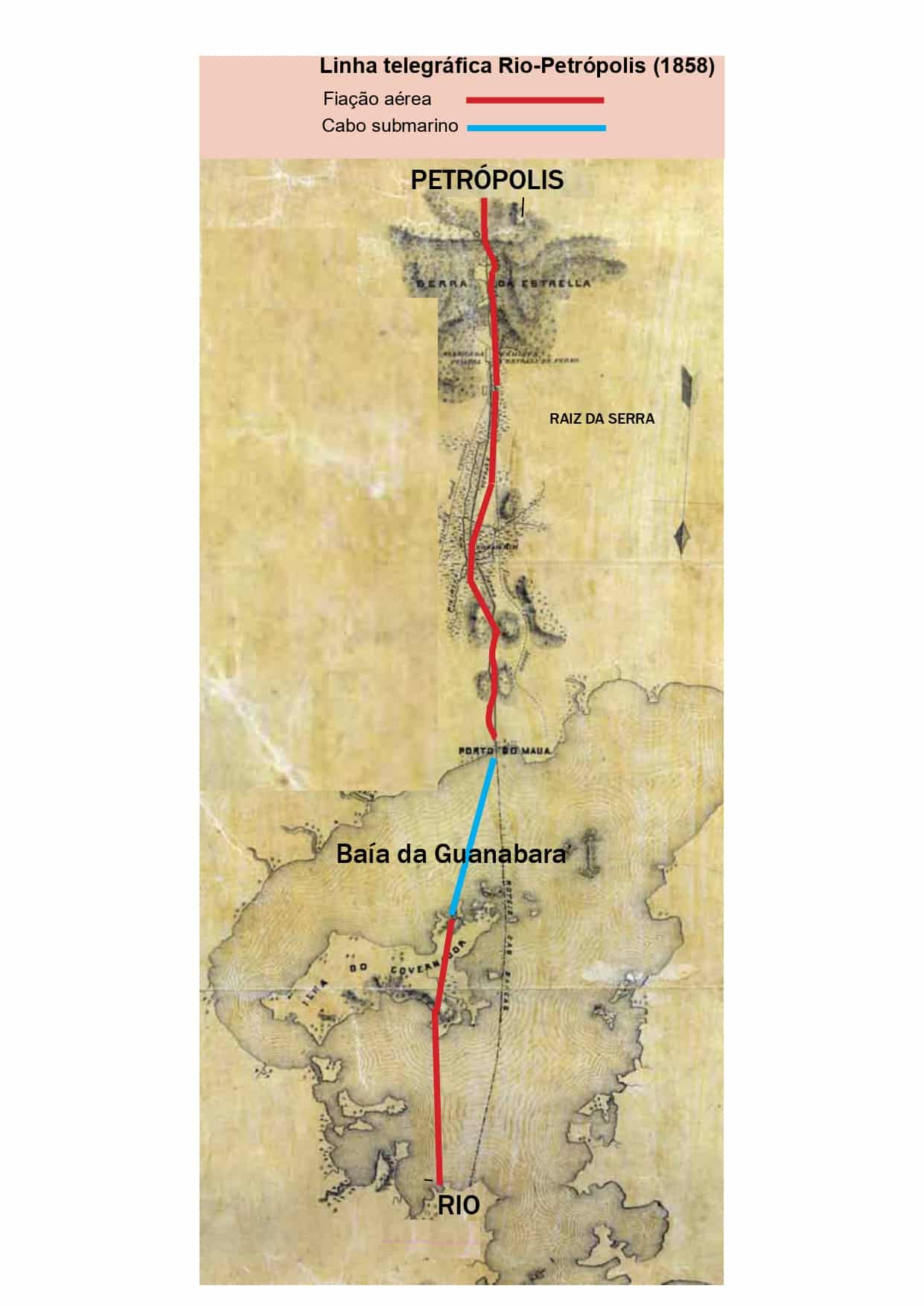

Criado nos anos 1830, o telégrafo iria revolucionar as comunicações em todo o mundo. No Brasil, a primeira linha foi instalada no Rio, em 1852: tratava-se de um cabo subterrâneo, com pouco mais de quatro quilômetros, entre a Quinta da Boa Vista e um quartel no campo de Santana, que servia à transmissão de mensagens em código Morse. Causou espanto que elas fossem então recebidas ‘com a rapidez de um raio’, como registrou um jornal da época. Mas a novidade realmente ganhou impulso a partir de 1858, com a inauguração da linha entre Petrópolis e a capital, a primeira ligação telegráfica entre duas cidades brasileiras.

Até então, o transporte de uma carta ou bilhete entre entre Rio e Petrópolis consumia pelo menos quatro horas, em uma viagem que incluía travessia de barco, baldeação para o trem e, depois, a subida da serra em diligências a cavalo. Com o tempo necessário para a triagem nas agências postais e entrega aos destinatários, a mensagem poderia demorar dias para chegar.

A linha telegráfica entre Rio e Petrópolis tinha 64 quilômetros, dos quais 14 (entre a Ilha do Governador e o porto de Mauá) corriam sob as águas da baía da Guanabara, sendo a primeira linha submarina do continente. De Mauá, ela prosseguia em paralelo à ferrovia e à estrada da Estrela, suspensa em postes. Do Alto da Serra, seguia pela rua Teresa, até o Centro. A primeira estação telegráfica de Petrópolis funcionava numa construção de apenas 20 metros quadrados, na esquina das atuais ruas do Imperador e Marechal Deodoro. Havia apenas um funcionário.

O francês Charles Ribeyrolles, tendo percorrido o país para escrever seu “Brasil Pitoresco”, publicado em 1859, impressionou-se com as inovações do trem e do telégrafo entre Rio e Petrópolis:

Se tendes negócio urgente no Rio ou sinistro que conjurar, há em Petrópolis uma estação telegráfica. Escrevei e o fio elétrico levará em alguns minutos as vossas alegrias ou as vossas dores (…) Petrópolis, para uma cidade que nasceu ontem, não vos parece assaz dotada com vias de transporte e comunicação? Há mais de uma cidade na pobre Itália (entre outras Roma, a rainha da história) que ainda não tem seu fio elétrico e que se arrasta sempre sobre seus velhos carris em velhos caminhos.

Em 1874 foi estabelecida a ligação telegráfica entre Brasil e Europa, inserindo o país na primeira web mundial. Devido a isto, em breve os jornais petropolitanos estariam trazendo notícias de eventos ocorridos em diferentes pontos do planeta, com defasagem de apenas 24 ou 48 horas. Veranistas já não precisavam mais esperar vários dias para receber respostas do Rio, de outras cidades brasileiras ou mesmo da Europa. E foi através de um telegrama, recebido em Petrópolis na manhã do dia 15 de novembro de 1889, que Pedro II tomou conhecimento de uma agitação militar ocorrida no Rio – a quartelada que derrubaria a monarquia.

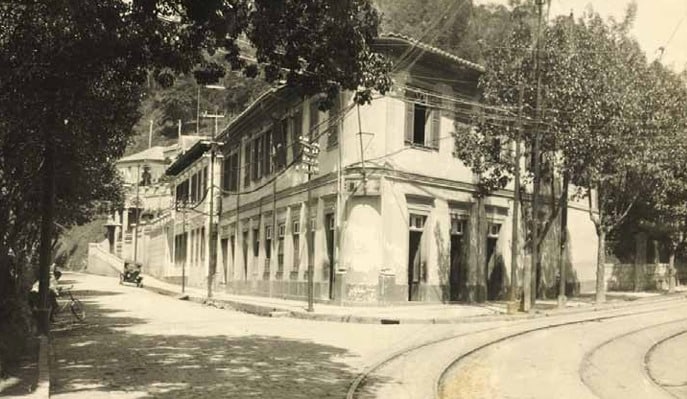

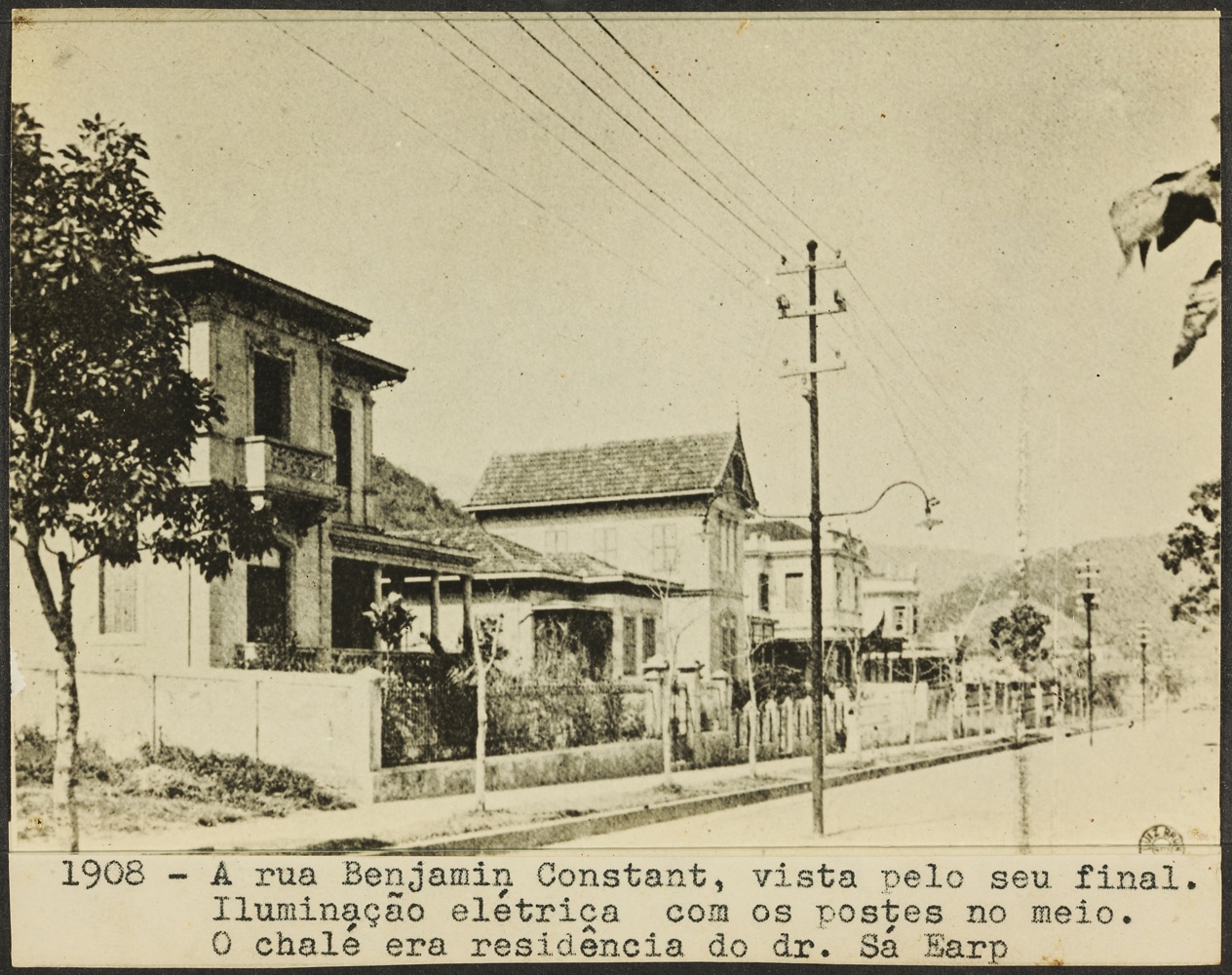

Até o fim do século, a estação de telégrafo de Petrópolis iria mudar de endereço algumas vezes, mas sempre se mantendo no Centro. No início do século XX, transferiu-se para a rua do Cruzeiro (a atual Doutor Sá Earp), em imóvel ainda existente. E lá funcionou até 1922, quando se transferiu para a suntuosa sede na rua do Imperador – imóvel fechado no século XXI, atualmente abandonado.

O telefone: “a outra pessoa ouve?”

Em 11 de janeiro de 1878, uma jogada publicitária fez acontecer o primeiro telefonema interurbano no Brasil – uma chamada do Rio para Petrópolis. O responsável foi um certo Ferdinand Rodde, proprietário da loja Ao Grande Mágico, no Rio, que começava a vender os primeiros aparelhos no país. Na manhã daquele dia, a pedido de Rodde, os serviços do telégrafo foram suspensos por algumas horas, para que fosse efetuada a ligação telefônica através do cabo telegráfico entre as estações do campo da Aclamação (atualmente, praça da República) e de Petrópolis. No dia 14, o próprio Rodde relatou a experiência na Gazeta de Notícias:

Pelas 7h30 da manhã os aparelhos achavam-se instalados e a estação de Petrópolis recebia distintamente a voz e os chamados de seu correspondente na corte. Diversas conversações foram entretidas com sucesso. O canto e o próprio riso também foram admiravelmente ouvidos até as 8h15

O telefone, criado por Graham Bell, havia sido apresentado ao público somente dois anos antes, na Exposição Mundial da Filadélfia. Em visita ao evento, Pedro II conheceu o inventor, entusiasmou-se com a novidade e adquiriu o primeiro telefone do Brasil (atualmente exposto no Museu Imperial). Em 1877, o aparelho foi instalado no palácio da Quinta da Boa Vista e conectado com outros telefones, em casas de ministros do império. O Rio foi a segunda cidade a ter linhas telefônicas, depois da norte-americana Chicago.

No ano seguinte houve a experiência de Rodde. Mas ela não estabeleceu uma conexão telefônica regular entre Petrópolis e Rio – e um segundo interurbano entre as duas cidades ainda iria demorar 33 anos para acontecer. Mesmo assim, a partir de 1883 começou a instalação de telefones urbanos em Petrópolis, a cargo da Companhia de Telegraphos Urbanos, que já atuava no Rio.

Ao custo de 120 mil réis anuais (aproximadamente o valor de 10 livros), a empresa alugava aparelhos para particulares, anunciando que, com telefones, os assinantes poderiam rapidamente chamar “os senhores médicos, os corpos de polícia, bombeiros, os hotéis, cocheiras, estrada de ferro etc”. Cada aparelho seria conectado a uma central, no hotel Bragança, na rua do Imperador (em prédio desaparecido, localizado na altura da atual rua Alencar Lima). No fim de 1883, casas comerciais e hotéis já divulgavam anúncios na imprensa informando seus números de telefone. Como ainda eram poucos usuários, tais números tinham apenas um ou dois algarismos. O hotel Bragança, por exemplo, podia ser chamado pelo número 7; o hotel Orleans, pelo 8.

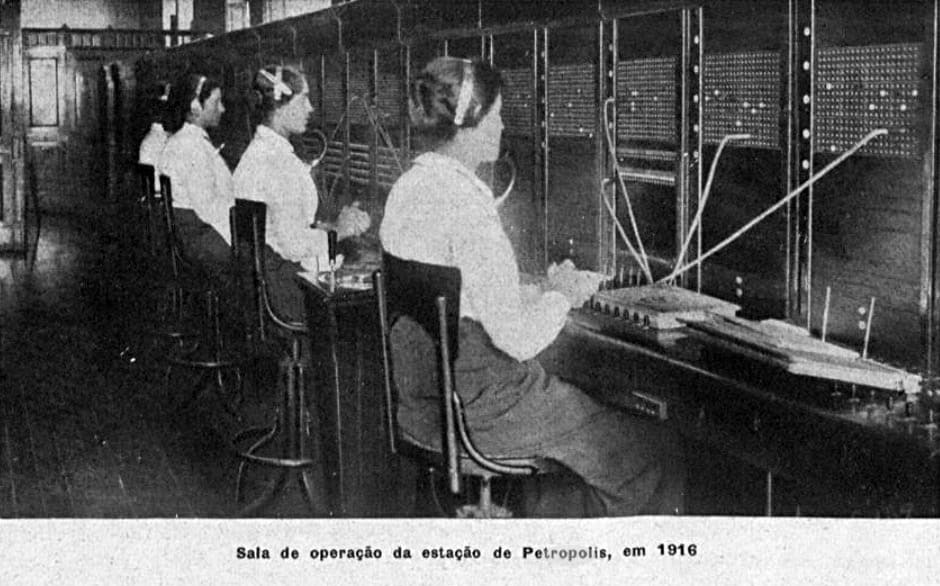

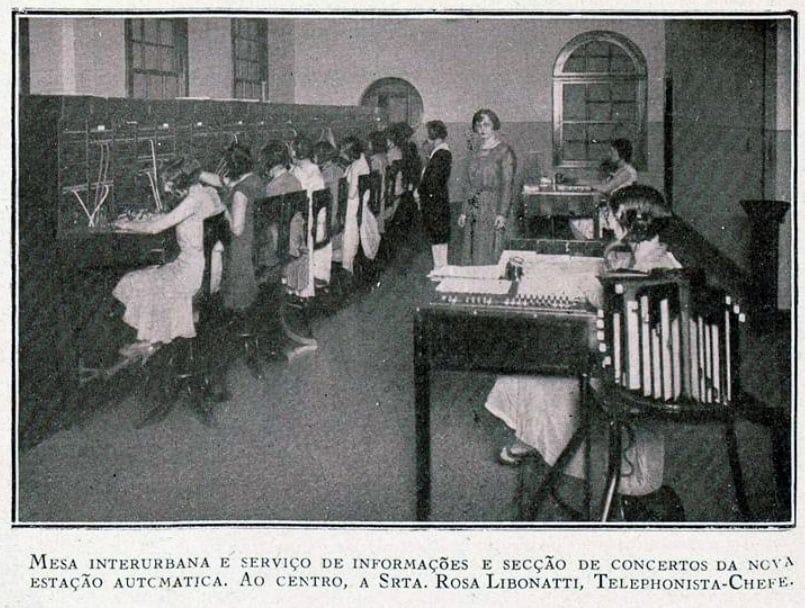

Somente a partir de 1911, com a instalação em Petrópolis da Interurban Telephone Company (ITC) seria possível efetuar ligações para outras cidades. A primeira sede da empresa ficava na rua do Imperador, em um sobrado, onde hoje está o Grande Hotel. Lá trabalhavam quatro telefonistas, das 6 às 22 horas. Uma delas, Olga Huss, de “olhos muito azuis (…) numa fisionomia bem típica da descendência germânica em Petrópolis”, concedeu uma entrevista ao jornal carioca A Notícia, pouco após a inauguração da central telefônica, prestando algumas curiosas declarações:

“Um emprego como esse, para nós, moças, em que tem que se lidar com o público, não é assim tão agradável (…) Há pessoas que nos tratam com o maior respeito, outras há de uma impertinência e, às vezes, mais que isso. O que fazemos em caso de indelicadeza é desligar imediatamente a comunicação.”

“No dia da inauguração foi um horror. Todos queriam falar com amigos e parentes, no Rio e em Niterói, cada qual queria satisfazer sua curiosidade. Naquele dia eram gratuitas todas as ligações.”

“Até mesmo tem havido gente que pergunta: ‘Mas quando se fala a outra pessoa ouve no Rio, mesmo sendo tão longe?’”

“Uma das mais difíceis [tarefas] é fazer compreender a quem não está habituado a manejar com o aparelho e o modo pelo qual se deve falar. Uns gritam, outros falam baixo demais, ficam nervosos.”

A ITC cobrava 500 réis (preço de uma passagem de bonde) por uma ligação de 5 minutos para o Rio – mesmo valor de um “phonograma”, ou telegrama fonado, com até 20 palavras.

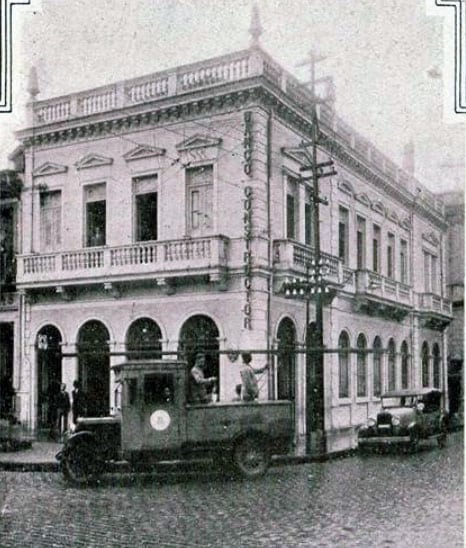

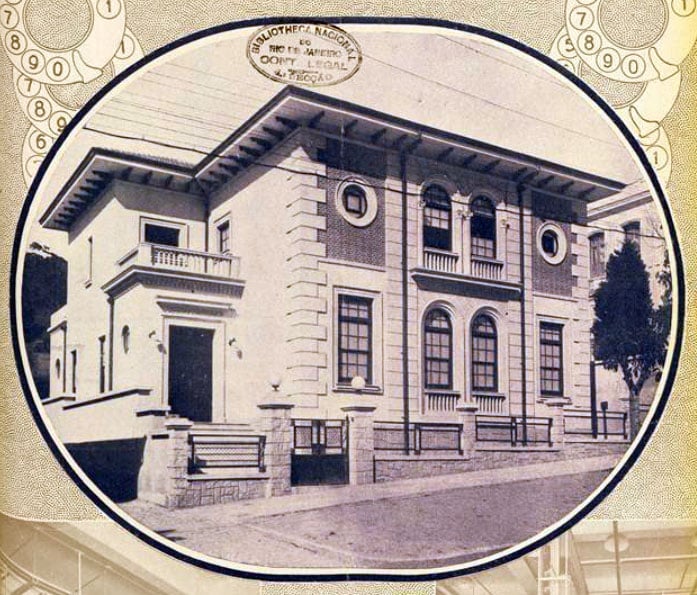

Em 1923, a ITC foi incorporada à Brazilian Telephone Company, empresa criada ainda no tempo do império, que cresceu bastante no século XX. Naquele mesmo ano ela mudou de nome, tornando-se a Companhia Telefônica Brasileira, a CTB, nome que perdurou até os anos 1990. A empresa instalou sua sede petropolitana em um prédio na esquina das ruas do Imperador e Marechal Deodoro – coincidentemente, mesmo endereço onde 65 anos antes havia sido instalada a primeira estação telegráfica. Em 1930, a CTB mudou-se para uma nova sede, do outro lado da rua Marechal Deodoro, em prédio ainda existente.

Luz elétrica e “as mãos queimadas”

No século XIX, a ausência ou irregularidade na iluminação pública em Petrópolis foi motivo para reclamações constantes, durante anos. Vários moradores e visitantes registraram, em crônicas e artigos de jornal, que andar pelas ruas à noite significava correr perigos – dentre os quais cair em um dos rios que cortam a cidade.

A instalação de lampiões a querosene, na década de 1860, melhorou um pouco a situação, mas as reclamações continuavam: os lampiões eram pouco numerosos, sua manutenção era irregular e a luz que emitiam, insuficiente.

Campos foi a primeira cidade brasileira a contar com iluminação elétrica, em 1883, seguida por Rio Claro (SP) e Diamantina (MG). Curiosamente, cidades menores conseguiram instalar suas usinas geradoras mais rapidamente, enquanto as grandes capitais dependiam de infraestrutura mais complexa e maior investimento. O Rio, mesmo sendo a capital do país, só foi iluminado por eletricidade em 1905; São Paulo, no ano seguinte.

A ideia de iluminar Petrópolis com eletricidade surgiu em 1884, quando o engenheiro Morris Kohn apresentou uma proposta para a Câmara de Vereadores. A ideia agradou, mas os incontáveis debates no plenário duraram uma década. Ainda nos anos 1880 houve na cidade eventos iluminados por lâmpadas elétricas, com energia de geradores. E, em 1892, foi inaugurada a iluminação elétrica na Fábrica de Linhas, no Meio da Serra. Mas, enquanto isso, as noites petropolitanas seguiam iluminadas pelos velhos lampiões.

Somente em fins de 1893 seriam iniciadas as obras de uma usina hidrelétrica no rio Piabanha, na altura do Itamaraty. O começo dos trabalhos foi marcado por uma solenidade festiva, na qual participaram diversas autoridades e respeitáveis famílias: houve banda de música, fogos de artifício, champanhe e lunch para a comitiva, que chegou ao local de trem. As obras começaram pela construção de uma represa, que demandou o rebaixamento do leito do rio Piabanha – e, para tanto, era necessário explodir grandes rochas: “Ao chegar ao local da represa, depois de haver o sr. presidente da Câmara Hermogêneo Silva tocado em um botão elétrico, saltou a primeira mina, que fendeu uma grande pedra”, registrou a Gazeta de Petrópolis.

Explodir as pedras não foi um grande problema, mas estabelecer a iluminação elétrica, com investimentos do banco Construtor, encontraria dificuldades. Quase todo o material necessário era importado dos Estados Unidos, de onde também viera o engenheiro responsável pelo projeto, John McLimont, da Companhia Geral Elétrica de Nova Iorque. O material chegou ao Brasil em meados de 1894, mas em fevereiro de 1895 parte dele ainda estava retido no porto de Mauá, porque a Leopoldina Railway não tinha guindastes capazes de erguer certas peças, que precisariam ser transportadas de trem, serra acima.

Houve também reclamações, devidamente registradas nas páginas da Gazeta de Petrópolis: os novos postes estariam “atravancando nossas calçadas” e “destruindo nossas árvores ornamentais”. Na Câmara, foi constatado que o valor do projeto seria o dobro do orçamento inicial. A inauguração, enfim, ocorreu no dia 1º de janeiro de 1896 – mas no dia seguinte, durante uma tempestade de verão, um raio atingiu a estação distribuidora, no Quarteirão Suíço (correspondente aos atuais bairros Caxambu e Floresta), suspendendo o serviço por alguns dias.

Ainda assim, ao longo daquele ano, a luz elétrica chegaria às principais ruas do Centro. Em certos pontos, como na Monsenhor Bacellar, houve vandalismo e lâmpadas foram quebradas: “Parece que há quem tenha interesse em deixar às escuras aquela parte da cidade. Seria bom que a polícia dirigisse para lá sua atenção”, observou um cronista da Gazeta de Petrópolis.

Em paralelo, a eletricidade chegava a casas particulares – por cinco horas diárias. A novidade trouxe alguns sustos, como registrou o “engenheiro eletricista” Carlos Müller, também nas páginas da Gazeta: ele afirmava que vinha a público prestar esclarecimentos “por causa das reclamações (…) feitas sobre os choques elétricos que se apanham em quase todas as casas munidas de luz elétrica. Às vezes tão veementes que as vítimas ficam momentaneamente sem sentidos e com as mãos queimadas”.

O rádio, uma ‘voz de Petrópolis’

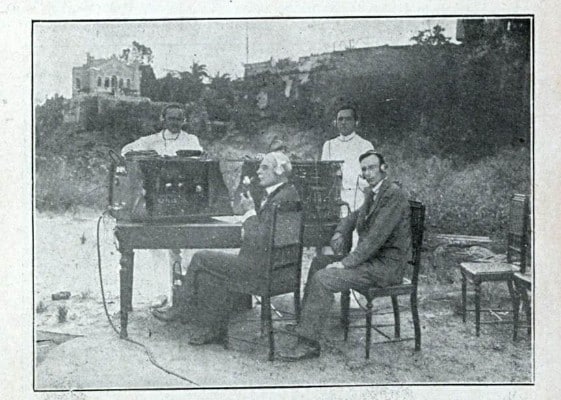

Em abril de 1920 aconteceu a primeira transmissão de rádio entre duas cidades brasileiras – Rio e Petrópolis. Do morro da Igreja (onde hoje se ergue a Catedral), o presidente Epitácio Pessoa conversou com um senador, instalado na base da Marinha da ilha das Cobras, a pouco menos de 50 quilômetros de distância (em linha reta). Inicialmente denominada “telégrafo sem fio”, “radiotelegrafia” ou “radiotelefonia”, a nova tecnologia do rádio vinha sendo desenvolvida desde fins do século XIX e ainda era pouco conhecida. Ainda estava longe de constituir o fenômeno de comunicação de massa que seria a partir dos anos 1930.

Em 1919, alguns entusiastas até faziam experiências no Nordeste. Mas, embora considerada a primeira emissora do país, o Rádio Clube de Pernambuco tinha alcance limitado e as transmissões não ultrapassavam os limites de Recife. Após a experiência em Petrópolis, Epitácio voltaria a falar pelo rádio, naquela que é considerada a primeira transmissão radiofônica “oficial”, em 7 de setembro de 1922, durante a Exposição Internacional do Centenário da Independência, no Rio: o presidente discursou e foi ouvido em aparelhos receptores instalados na capital, em Niterói e em Petrópolis.

Naqueles primeiros anos não havia emissoras como hoje. De início, o que havia eram os rádio clubes e as rádio sociedades – as primeiras formas de organização da radiodifusão no Brasil. Essas emissoras funcionavam como entidades particulares, onde os ouvintes eram sócios que pagavam mensalidades para manter a emissora funcionando. Não eram empresas comerciais com fins lucrativos, e tinham finalidades culturais e educativas. A primeira delas foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquette-Pinto em 1923. No ano seguinte, conforme registra informa edição da revista “Rádio”, de 1924, seria fundado o Rádio Clube de Petrópolis, o primeiro do gênero no Estado.

A primeira emissora comercial foi criada em 1932. Rapidamente a ideia deu muitos frutos: quatro anos depois, havia no Brasil 65 emissoras em operação, das quais 24 em São Paulo, 15 no Rio e três no Estado do Rio. E, naquele ano, os fluminenses passaram a ouvir uma quarta emissora – a PRD-3, Rádio Difusora de Petrópolis.

A primeira sede da Difusora ficava no terceiro andar de um prédio do Moinho Fluminense, na rua do Imperador (onde hoje está o shopping Pedro II). Antes de iniciar suas transmissões “oficiais”, a Difusora fez seguidas experimentações, de alcance limitado, ao longo do ano de 1935. Por alguns meses estas experiências foram um agradável passatempo para os petropolitanos. Informava o jornal A Noite:

Quase todas as noites, quando não se faz uma irradiação interna, com bons elementos [artistas, locutores etc], quer de canto quer de música, a sociedade petropolitana que ali comparece para ouvir e passar horas de agradável convívio mundano. Os diretores reúnem os candidatos à arte do broadcasting [radiodifusão] serrano e iniciam uma sessão de experiência com os novos elementos, a fim de classificá-los pela ordem de suas vocações para futuro aproveitamento, quando a estação tiver a ventura de poder falar para fora de Petrópolis.

Com o slogan “a voz de Petrópolis”, a Difusora começou a operar em 1936, com o estúdio no Centro e os equipamentos de transmissão na avenida Portugal, no Valparaíso. O alcance era considerado muito bom para os padrões da época – e ouvintes de locais distantes enviavam cartas e cartões postais, atestando que o sinal da Difusora havia chegado ao Paraná, ao Espírito Santo e até Pernambuco, como informa notícia do Jornal do Brasil publicada à época.

Na década de 1940, os estúdios da Difusora foram transferidos para a praça Dom Pedro, momento em que a emissora se consolidou como uma referência da cidade imperial (como atesta reportagem publicada no Petrópolis sob Lentes, que pode ser acessada aqui). Desde então, e nos quase 100 anos que se seguiram à criação da Difusora, outras emissoras iriam surgir na cidade. Mas a PRD-3 ainda parece falar, com a “voz de Petrópolis”, de um tempo de pioneirismo e nostalgia.

TV a cabo: em busca do sinal perfeito

A Tupi, a primeira emissora de TV do Brasil, foi criada em 1950. Mas, nos primeiros anos daquela década, assistir televisão (um aparelho caro) ainda era privilégio de poucos brasileiros. E, em Petrópolis, era um privilégio de pouquíssimos: as emissoras cariocas instalaram suas antenas transmissoras no Pão de Açucar – e, embora o sinal fosse captado facilmente na capital e na Baixada Fluminense, na região serrana ele chegava fraco, devido ao maciço da serra dos Órgãos. Notícia publicada no Diário da Noite, em 1952, informava que o sinal até vinha sendo bem recebido em Petrópolis, mas somente em antenas instaladas no alto de prédios, no Centro. Nos bairros, especialmente nos vales, ele ainda chegava muito fraco – quando chegava. E foi por isso que surgiu na cidade o primeiro serviço de TV por assinatura do país – isto é, a TV a cabo.

O princípio era simples: como o sinal chegava bem nas antenas nos altos de prédios, a solução nos bairros foi instalar antenas no cume de morros – ou, ainda, no alto de torres. Um cabo conectado a estas antenas trazia o sinal de qualidade e, devidamente conectado, transmitia este sinal à casa de quem pagasse pelo serviço. Trabalhos acadêmicos e obras de referência para a história da TV confirmam a primazia de Petrópolis no desenvolvimento da TV a cabo, a partir de 1958 – exatos 100 anos após a criação da primeira linha telegráfica. Mas, lamentavelmente, tais obras não fazem referência aos pioneiros do sistema. Em 1995, reportagem da Folha de São Paulo informava:

A TV por assinatura no Brasil tem oficialmente pouco mais de quatro anos, mas o serviço de TV a cabo existe desde 1958 no país, mais precisamente em Petrópolis (RJ). Foi nessa época que um tenente do exército instalou uma antena no local mais alto da cidade e esticou os primeiros cabos.

O serviço de TV a cabo funcionou em alguns bairros, como o Alto da Serra, pelo menos até a década de 1980. E, na década de 1990, já havia se transformado em um bom negócio para operadores e telespectadores. Há 30 anos, o jornal paulistano também informava sobre o contexto da TV a cabo em Petrópolis:

Hoje, 26 operadores dividem a cidade em áreas de atuação (…) Agora, o mercado de TV por assinatura, muito mais promissor do que naquela época [anos 1950], virou um jogo grande e está em vias de definir suas regras. Petrópolis tem 350 mil habitantes, três cinemas, um teatro e, é claro, TV a cabo.

“No início, eram dois arames de alumínio descendo morro abaixo. E com uma bateria e TV no carro, percorríamos as ruas verificando se o sinal estava bom”, conta Elias Zeitune, um dos operadores de TV a cabo da cidade. “Nós mesmos fazíamos os equipamentos e até hoje há gente que ainda faz seus próprios amplificadores de sinal”, lembra.

Atualmente, transmissões via satélite, (DTH – Direct to Home), em IPTV (Internet Protocol Television) ou Streaming (OTT – Over The Top) tornaram o termo “TV a cabo” um pouco obsoleto. Mas a TV por assinatura, que há 30 anos era apenas uma alternativa à televisão aberta “convencional”, consolidou-se. Embora especialistas ainda debatam sobre a classificação de TV por streaming como “assinatura”, o fato é que atualmente a antiga “alternativa” é uma tendência: dados da Nielsen Ibope apontam que, nestas últimas três décadas, a TV aberta perdeu 30% do mercado – e, segundo especialistas, este percentual deve seguir crescendo.

Parabéns pela pesquisa e conteúdo sobre os fatos que compõem a História de Petrópolis.

Sensacional a matéria!

Oi Eduardo, fico feliz em ler suas matérias, sou conhecedor do teu empenho e dedicação à sua paixão que é a história.

O seu livro “ A francesa história do Brasil “ tem sido de grande ajuda para o meu trabalho,

Quando terei o prazer de ir ao lançamento do teu próximo livro?

Sobre a rádio difusora, vou contar um “causo” que teve a minha participação; Estava iniciando a construção do prédio de propriedade de Manoel da Costa Frias, (manequinho) onde hoje funciona o Banco do Brasil na rua do Imperador, e batíamos estacas quando surgiu um funcionario da rádio difusora parecendo desesperado batendo na porta do tapume várias vezes até que eu fui atende-lo; “senhor por favor pode mandar que parem de bater as estacas” perguntei: “por que amigo, o prédio da difusora está rachando?”

“Não senhor, é que estamos transmitindo um programa musical e a agulha da vitrola não para no disco”

Grande abraço meu amigo

Grande Paulo, tudo bem? Obrigado pelo comentário tão gentil. E também pelo “causo”, que é ótimo ! 😄

Muito interessante esses fatos e dados, uma pesquisa profunda. Lembro que minha madrinha tinha telefone em casa, a princípio eram só 4 números,.eram 5684,.depois foram acrescentados outros números. Ter telefone em casa era sinal de status, algo hj em dia impensável pra nova geração que tem na palma da mão a tv, as músicas, até pq o rádio também já está ficando obsoleto e os vídeos. A tv também era artigo de luxo, lembro de ir ver a novela na casa da vizinha, só anos mais tarde minha mãe comprou a primeira tv preto e branco, em 24 notas promissórias que eu vi ela assinar todas. Faltou falar do tempo das antenas coletivas, meu sogro pagava mensalidade, pq aqui no Valparaíso, era muito ruim o sinal e as antenas parabólicas.